ECHOS D’AILLEURS

work in progress

2021

2013/2015

2017/2018

2015

Échos d’Ailleurs est une constellation de récits visuels nés de mes voyages, où chaque ville explorée devient le théâtre d’une attention particulière, d’un écho singulier. À travers mon regard d’artiste nomade, j’interroge les lieux à partir de situations spécifiques, de silences partagés, d’histoires en creux ou de fractures visibles à l’oeil nu.

Cette série globale ne se veut ni documentaire ni dénonciatrice : elle se construit comme une ouverture sensible, une invitation à regarder autrement. Chaque série – Les couleurs de Tokyo, Chinatown ne suit pas le métronome de Bangkok, Lisbonne insolite ou Les Fantômes de Łódź – est une manière de capter l’âme d’un lieu par le biais d’un détail qui trouble, d’une mémoire enfouie, d’une tension sociale ou d’un rythme décalé.

Je m’attarde sur les interstices, les marges, les failles : ce qui détonne ou résiste dans le paysage urbain. Mon approche est à la fois intuitive et engagée, portée par une écriture photographique qui mêle observation, lenteur et subjectivité. Je ne cherche pas à imposer une vérité, mais à provoquer des résonances. Mes images, souvent réalisées dans un dispositif de flânerie volontaire, suspendent le temps pour laisser émerger ce qui ne se dit pas.

Échos d’Ailleurs est une collection mouvante de points de vue, une géographie émotionnelle du monde traversé. Elle raconte comment le contexte d’un séjour – intime, politique ou sensoriel – influence le regard. À travers ce projet, je tisse une cartographie personnelle, où chaque ville devient le miroir d’un questionnement plus vaste : comment habite-t-on un lieu ? Qu’est-ce qui en fait résonner la singularité ?

TOKYO RÉSILIENCE

Tokyo Résilience est un projet photographique né d’une expérience intime de solitude, de déplacement et de quête de légitimité dans un contexte culturel profondément différent. À une période où je tentais de m’intégrer au Japon, je me sentais souvent invisible, en décalage, parfois rejetée. Dans une société où le regard direct est généralement évité, socialement contraint, voire mal supporté dans l’espace public et même privé, chaque échange visuel devenait une forme précieuse de reconnaissance, une manière silencieuse mais essentielle d’exister aux yeux de l’autre.

Le métro tokyoïte est devenu le cœur de cette recherche. À la fois espace de contrainte, d’angoisse et de liberté conquise, il représentait pour moi un territoire d’émancipation. Chaque trajet était une petite victoire, et chaque regard croisé, une tentative fragile de connexion humaine. Là où les mots faisaient défaut, le regard devenait un langage universel : un signe de présence, d’attention, parfois de bienvenue. Ces instants, aussi discrets que rares, constituent la matière fondatrice de la série.

Tokyo Résilience se développe sous la forme d’un leporello, un livre accordéon pensé comme une narration panoramique de regards croisés. Ce format permet de mettre les visages en relation, face à face, de créer des connexions visuelles et symboliques entre des individus qui, dans la réalité, ne se rencontrent que furtivement. Le leporello devient ainsi un espace de circulation du regard, un dispositif qui prolonge et amplifie ces échanges subtils, révélant une humanité partagée au-delà des barrières culturelles et linguistiques.

Revenir aujourd’hui à Tokyo avec mon regard d’artiste, enrichi par les expériences et les outils développés au fil des années, constitue un acte affirmé de résilience. Il s’agit pour moi de m’approprier pleinement la ville, de revendiquer ma place, et de poursuivre cette quête du regard comme preuve de reconnaissance et d’appartenance. Cette série transforme une épreuve intime en une œuvre de connexion humaine, où chaque regard capturé devient le symbole d’une présence reconnue et d’un lien possible.

Tokyo Résilience s’inscrit ainsi comme un projet au long cours, à la fois sensible et universel, interrogeant notre besoin fondamental d’être vu, reconnu et accueilli dans l’espace urbain contemporain.

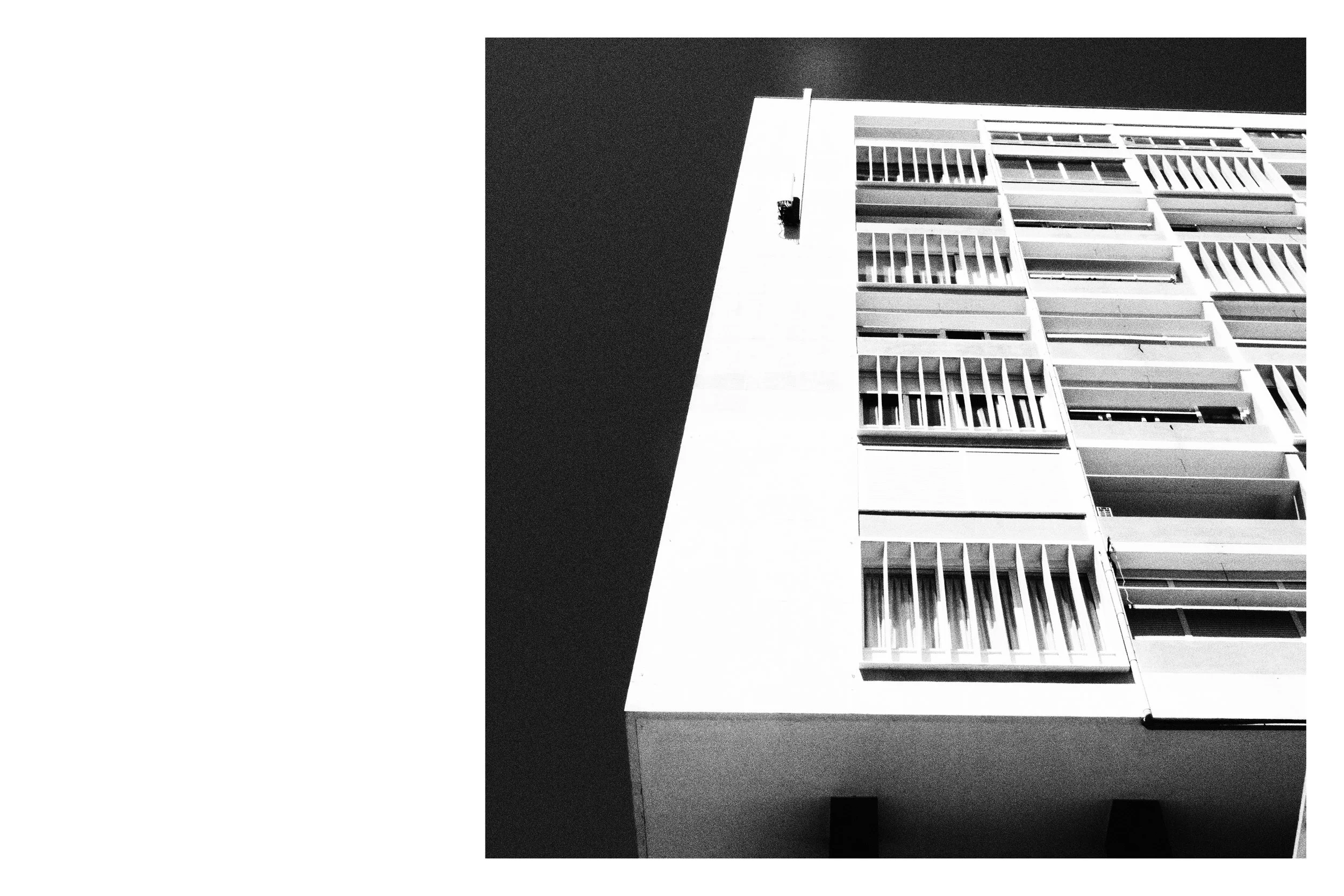

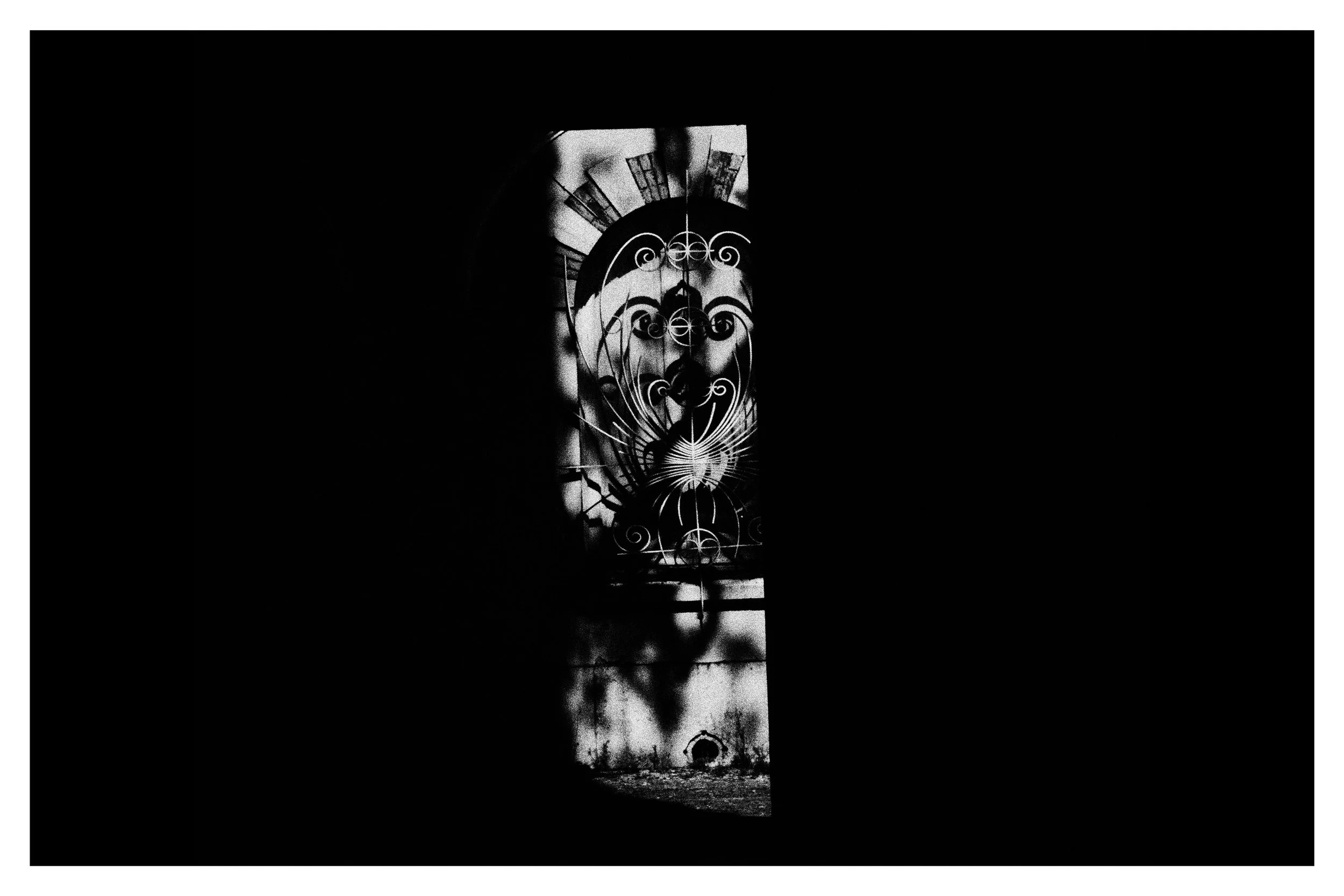

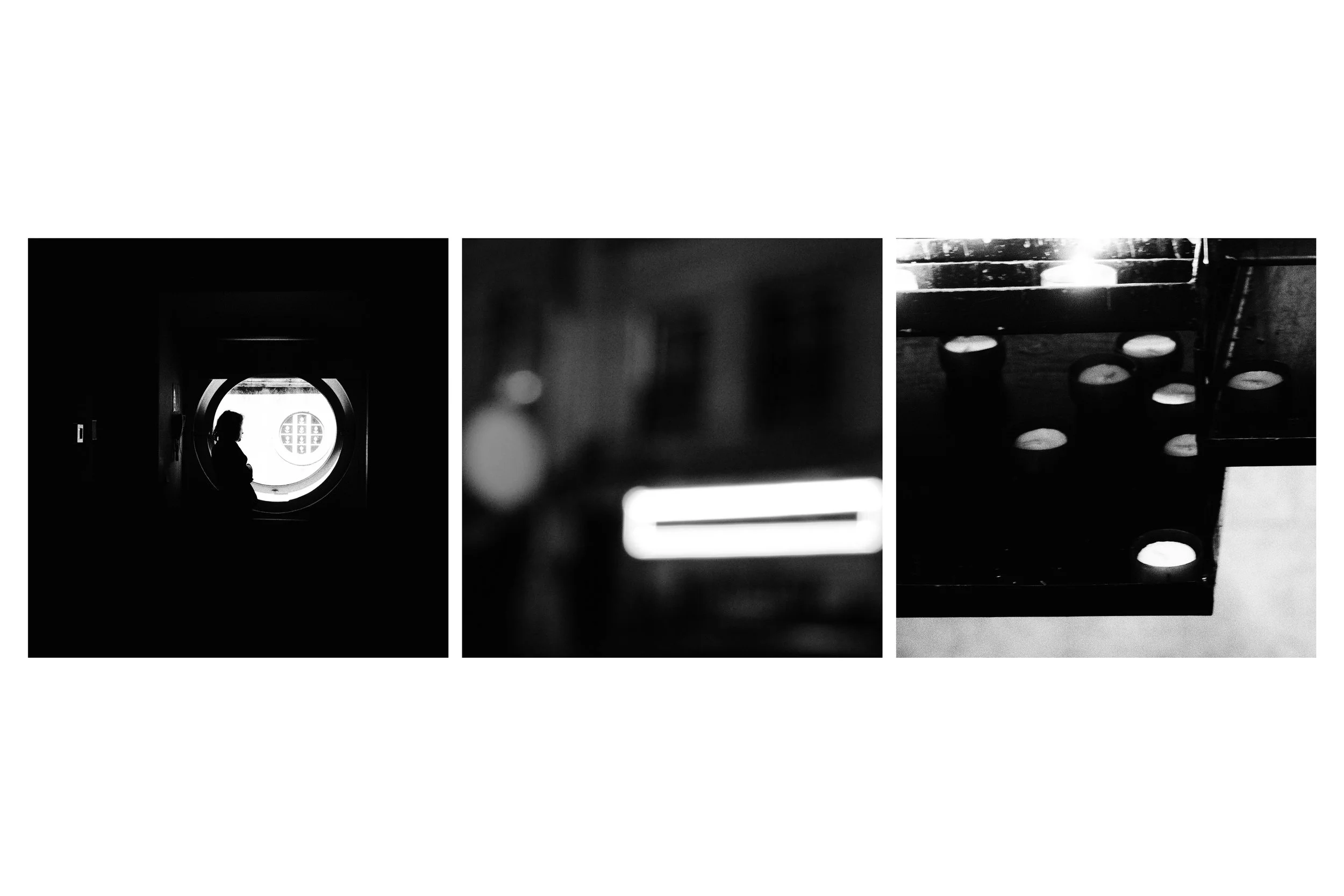

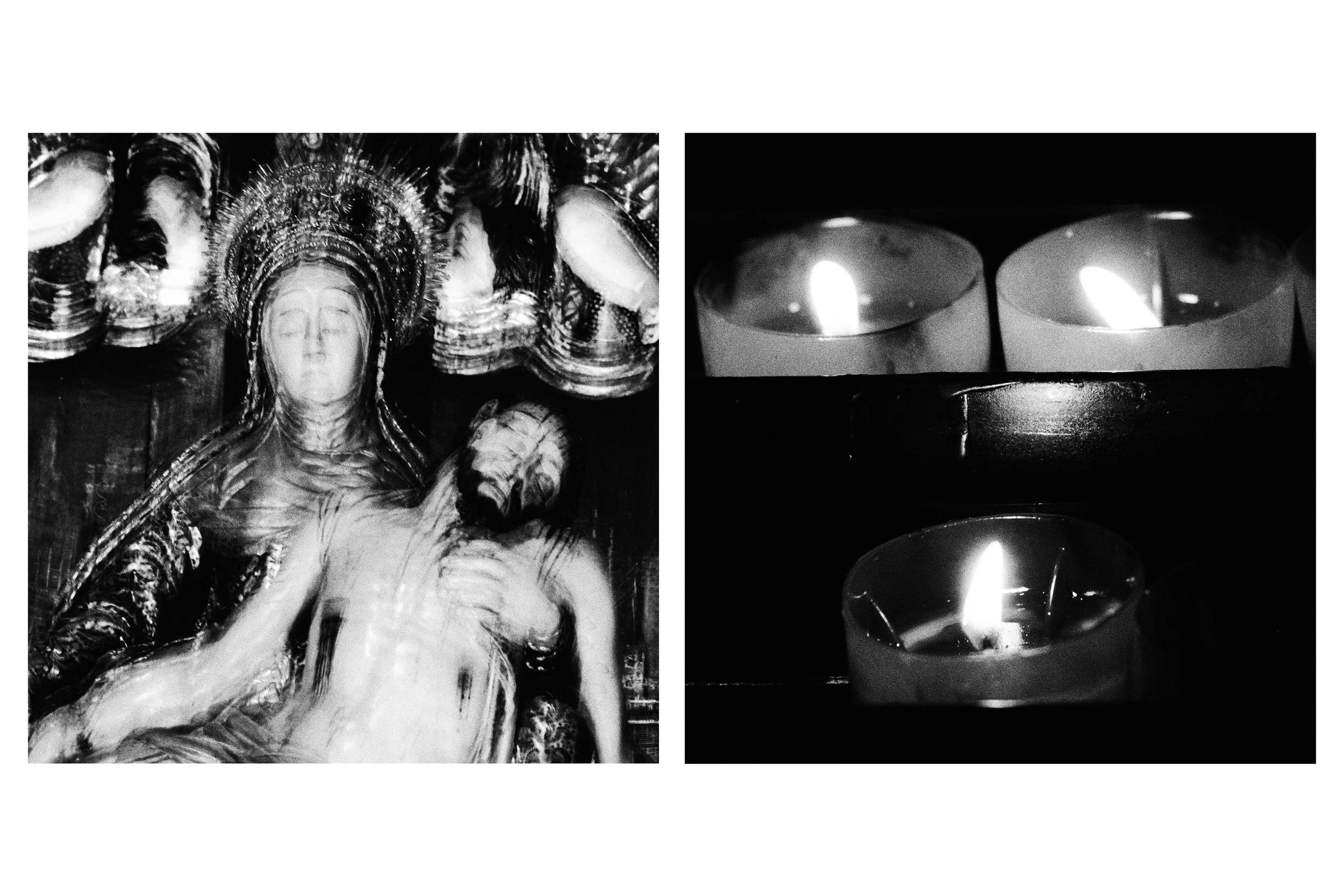

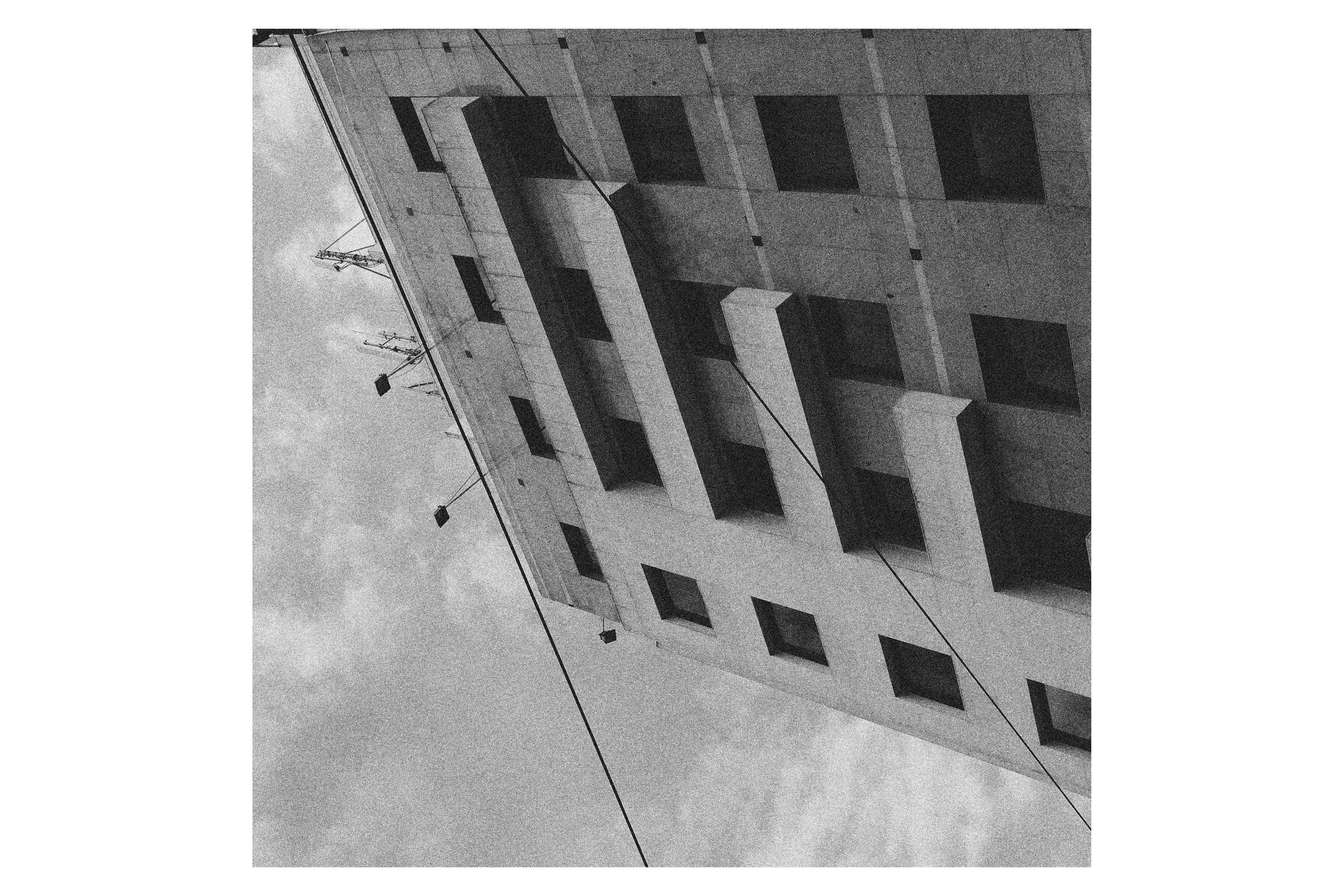

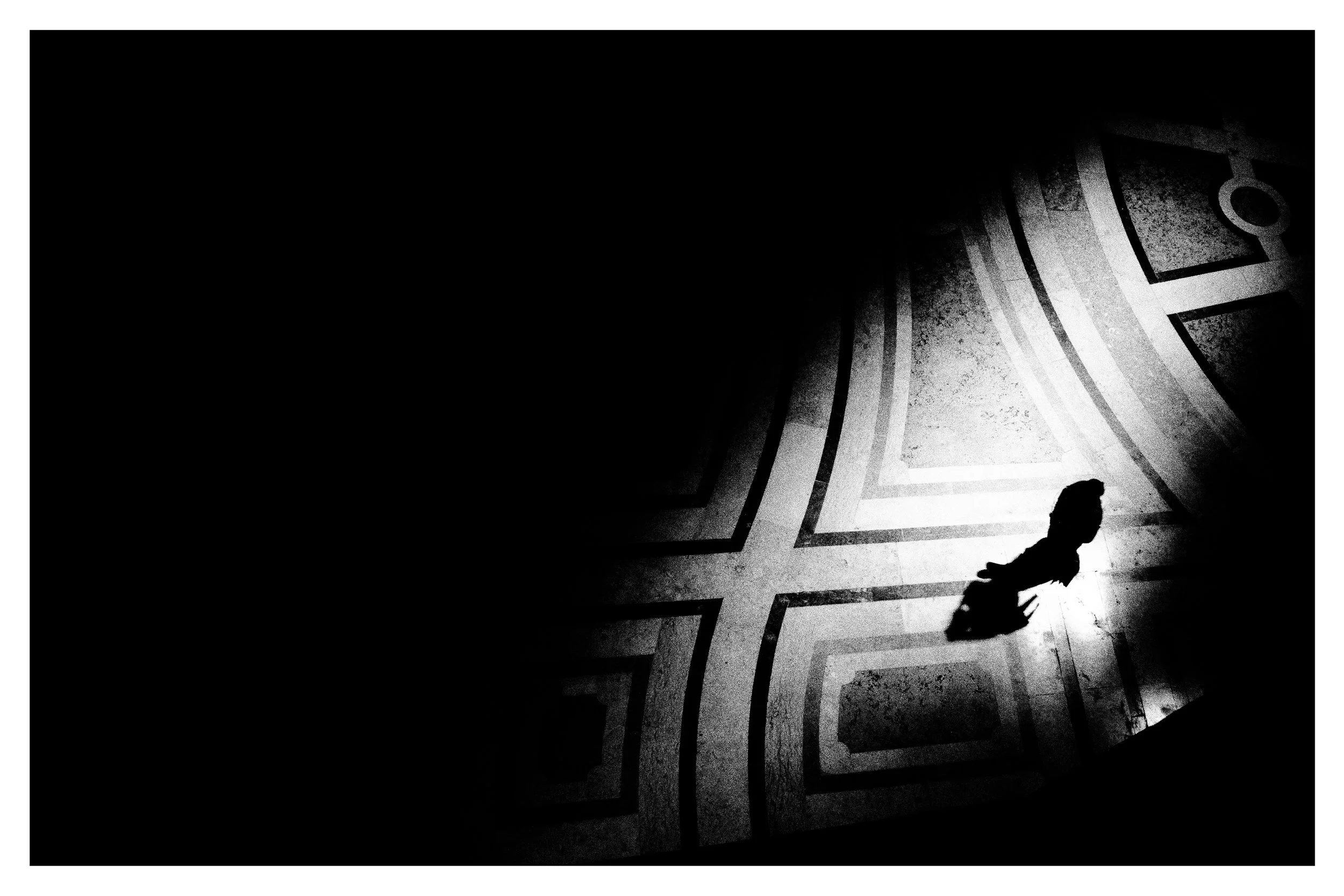

LISBONNE INSOLITE

Cette série photographique est née d'un désintérêt initial : celui provoqué par les itinéraires trop balisés des guides de voyage, qui réduisent souvent une ville à ses clichés les plus attendus. En quête d'un autre regard, on m'oriente vers un quartier populaire, méconnu des circuits touristiques, habité avant tout par des Lisboètes.

J’y découvre une architecture des années 60, aux lignes modernes et fonctionnelles, faite de verre, de béton, d'angles nets et de surfaces réfléchissantes, bien loin de l'image pastel et nostalgique généralement associée à Lisbonne. Mon séjour coïncide avec les festivités de la Saint-Antoine dont la vibration humaine et émotionnelle provoquée par la ferveur religieuse et l'allégresse populaire contraste de manière saisissante avec l'ordre graphique de l'urbanisme moderniste. Ce paradoxe devient la matière même de mon travail.

Je choisis de photographier en noir et blanc et d’utiliser un noir profond, presque absolu comme un outil de sélection, d’extraction, qui me permet d'éliminer le superflu, de redéfinir les contours, de concentrer le regard sur l'essentiel : un détail, un reflet, un faisceau lumineux. Le rythme d'apparition des images dans la série suit celui de la promenade urbaine : une alternance de lenteur contemplative et de vitalité chaotique. Par moments, des flous de bougé s'invitent dans l'image. Ce ne sont pas des accidents techniques, mais des témoins fidèles de l'émotion physique du moment. L'appareil photo devient sismographe, enregistrant les vibrations de la ville et celles de mon propre corps en mouvement.

Lisbonne insolite est ainsi le témoignage d'une exploration sensible de l'environnement urbain, la matérialisation d'un dialogue entre la ville et moi, entre ses signes visibles et mes projections. Plus largement, ce travail pose la question de l’exotisme, non comme cliché romantique, mais comme ouverture à l'inattendu, comme fascination pour un Ailleurs qui résiste aux attentes. C'est une tentative de restituer une ville dans ce qu'elle a de plus vivant : ses contradictions, ses rythmes, ses révélations discrètes, et son pouvoir de transformation sur celui qui la regarde vraiment.

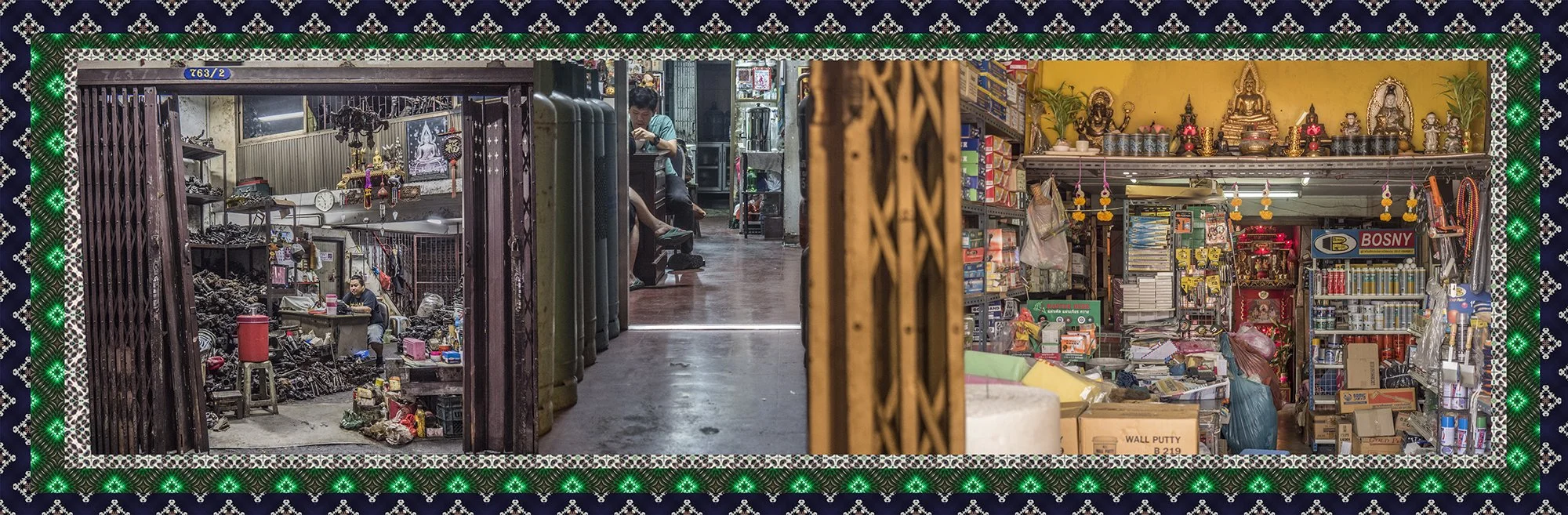

CHINATOWN NE SUIT PAS LE MÉTRONOME DE BANGKOK

Durant une résidence de deux mois à Bangkok, j’ai habité et travaillé dans l’un des plus anciens quartiers chinois du monde. Chaque jour, je traversais les mêmes rues saturées d’ateliers-boutiques tenus par des familles chinoises, où les espaces de travail, de vie et d’exposition publique se confondent sans interruption. Ces microcosmes, visibles depuis la rue, révèlent une porosité totale entre l’intime et le collectif, entre l’humain et la marchandise. Ils constituent un véritable théâtre quotidien, dont les habitants sont les acteurs involontaires et les passants, les spectateurs.

Cette immersion a déclenché une réflexion sur l’entretien orchestré d’une authenticité culturelle surannée, souvent perpétuée pour alimenter une économie touristique friande d’exotisme. Alors que Bangkok incarne par ailleurs toutes les dynamiques d’une mégalopole contemporaine, ce quartier semble figé dans un passé ritualisé. Les conditions de vie y sont précaires, les bâtiments insalubres, et pourtant, la perpétuation de ce décor séduit un public occidental en quête de pittoresque. Cette tension entre attraction et sacrifice, authenticité et artificialité, liberté individuelle et enfermement identitaire, alimente la trame de cette série.

Avec l’autorisation des habitants, j’ai photographié ces échoppes de manière frontale, sans artifice, et composé des collages juxtaposant trois boutiques distinctes afin de restituer la sensation d’accumulation, de fragmentation et d’écrasement du regard vécue lors de mes déambulations. Ce procédé évoque le regard occidental qui, dans la rapidité de l’observation, fusionne ces scènes en un seul tableau.

Chaque triptyque est encadré de bordures décoratives inspirées des tentures chinoises traditionnelles, afin de mieux sacraliser ces scènes ordinaires et d’encadrer symboliquement des existences souvent invisibles, assignées à résidence dans l’intérieur d’une représentation attendue.

Cette série propose une double lecture : l’émerveillement face à un univers foisonnant, coloré et "authentique", puis une prise de conscience du désœuvrement, de l’ambivalence identitaire et de l’enfermement social vécus par les héritiers d’une culture migrante. Elle interroge la responsabilité du regard — et du tourisme — dans le maintien artificiel d’un folklore dont les enjeux sociaux, eux, demeurent bien réels.

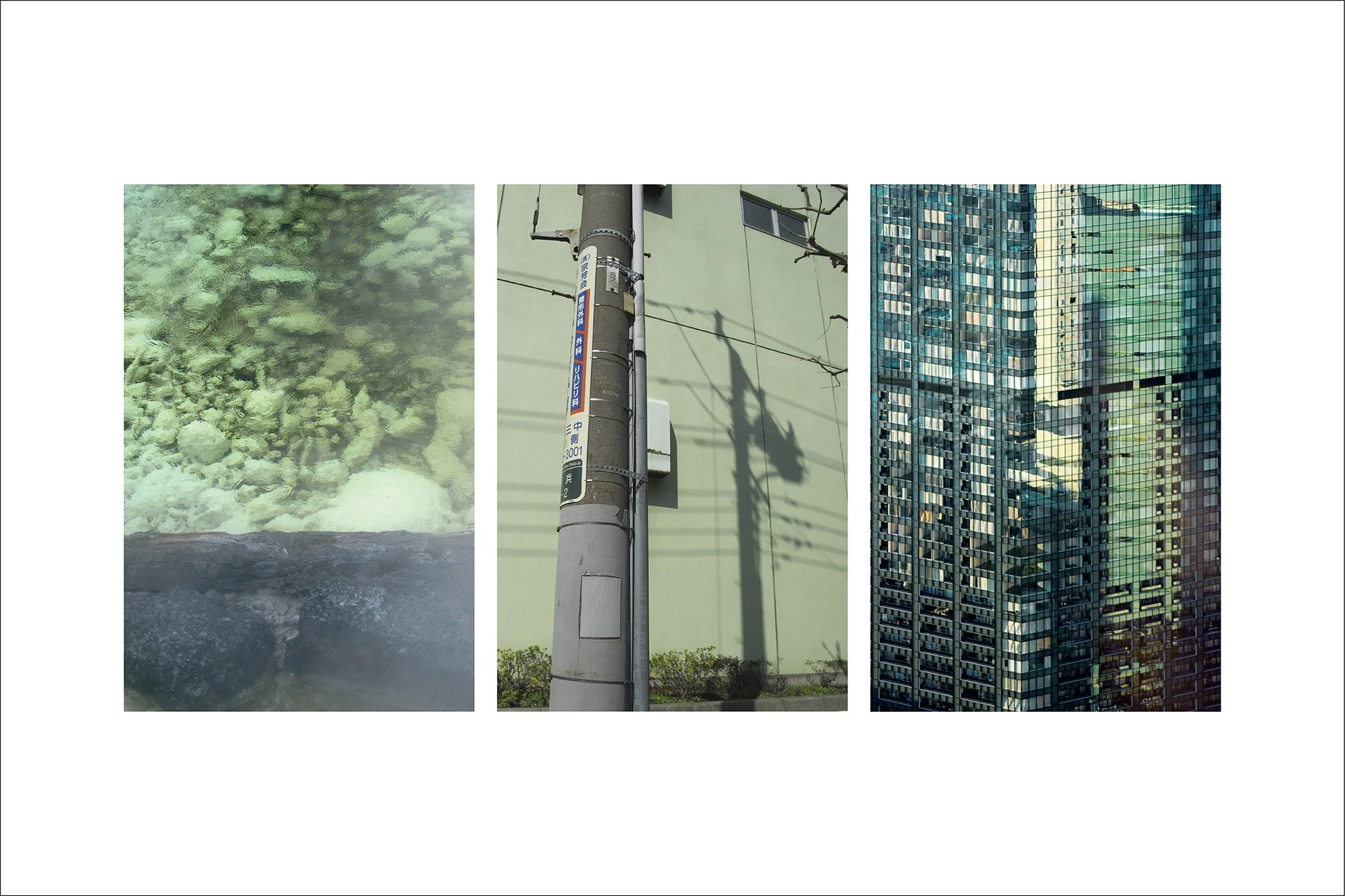

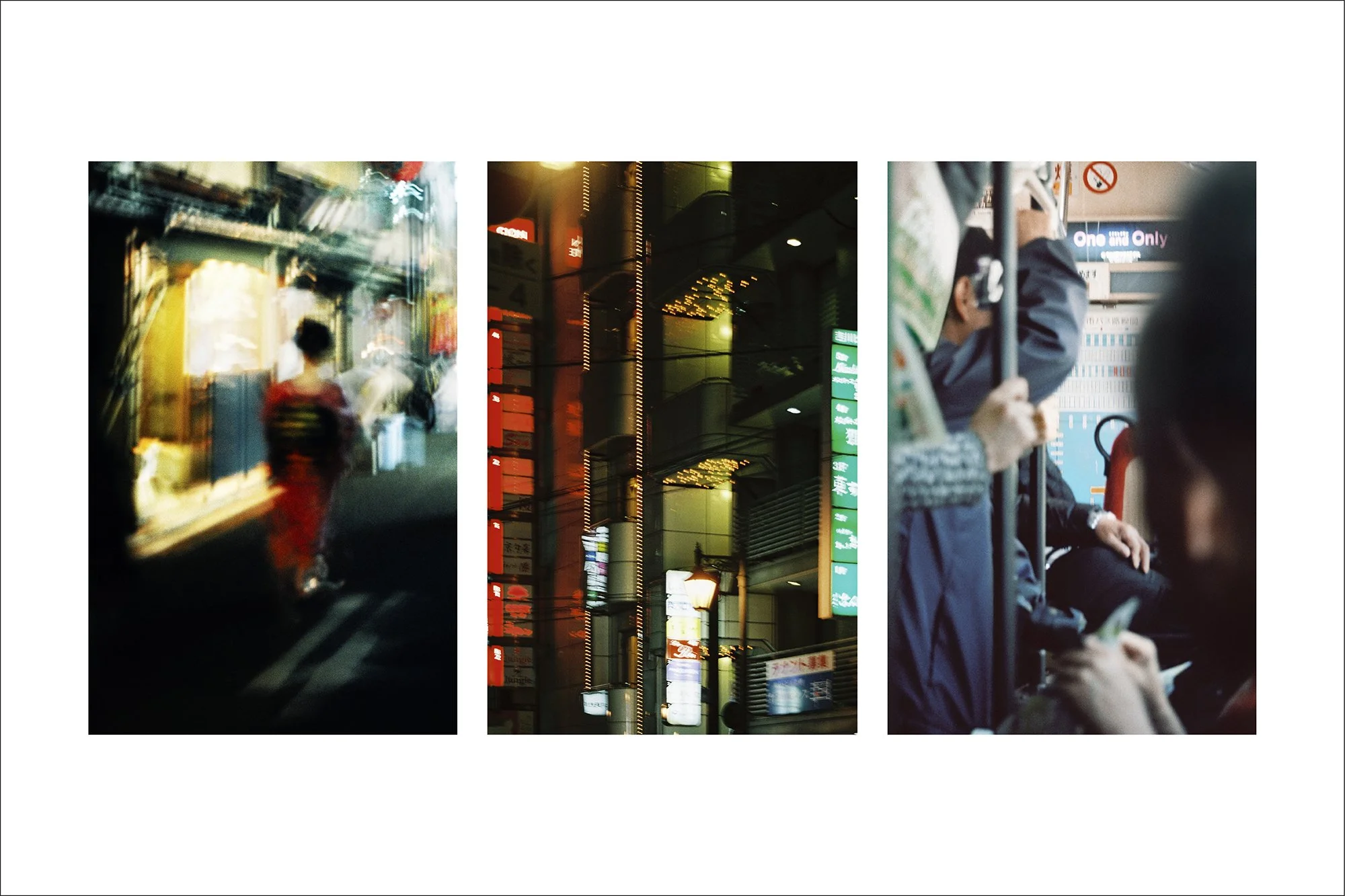

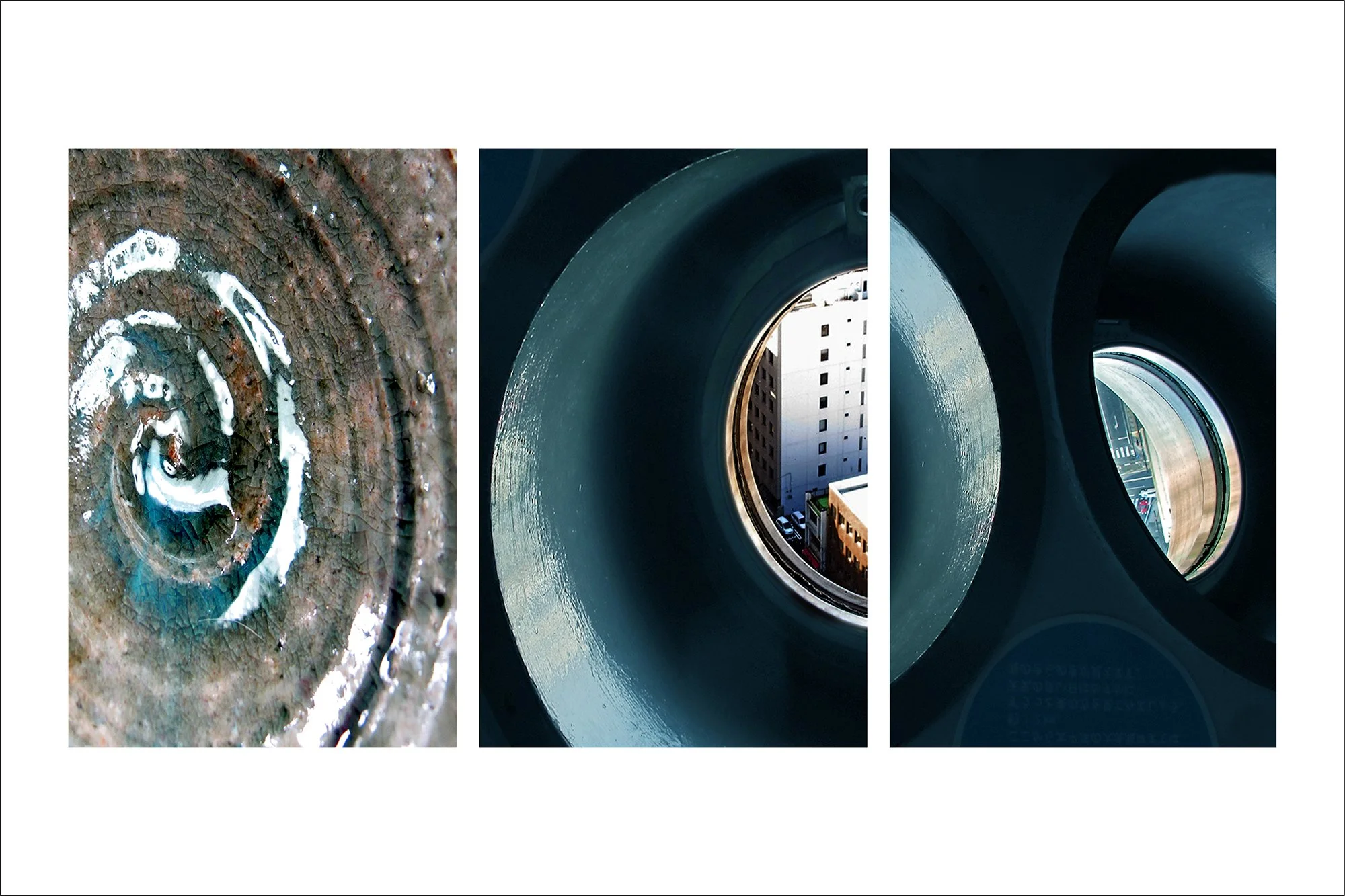

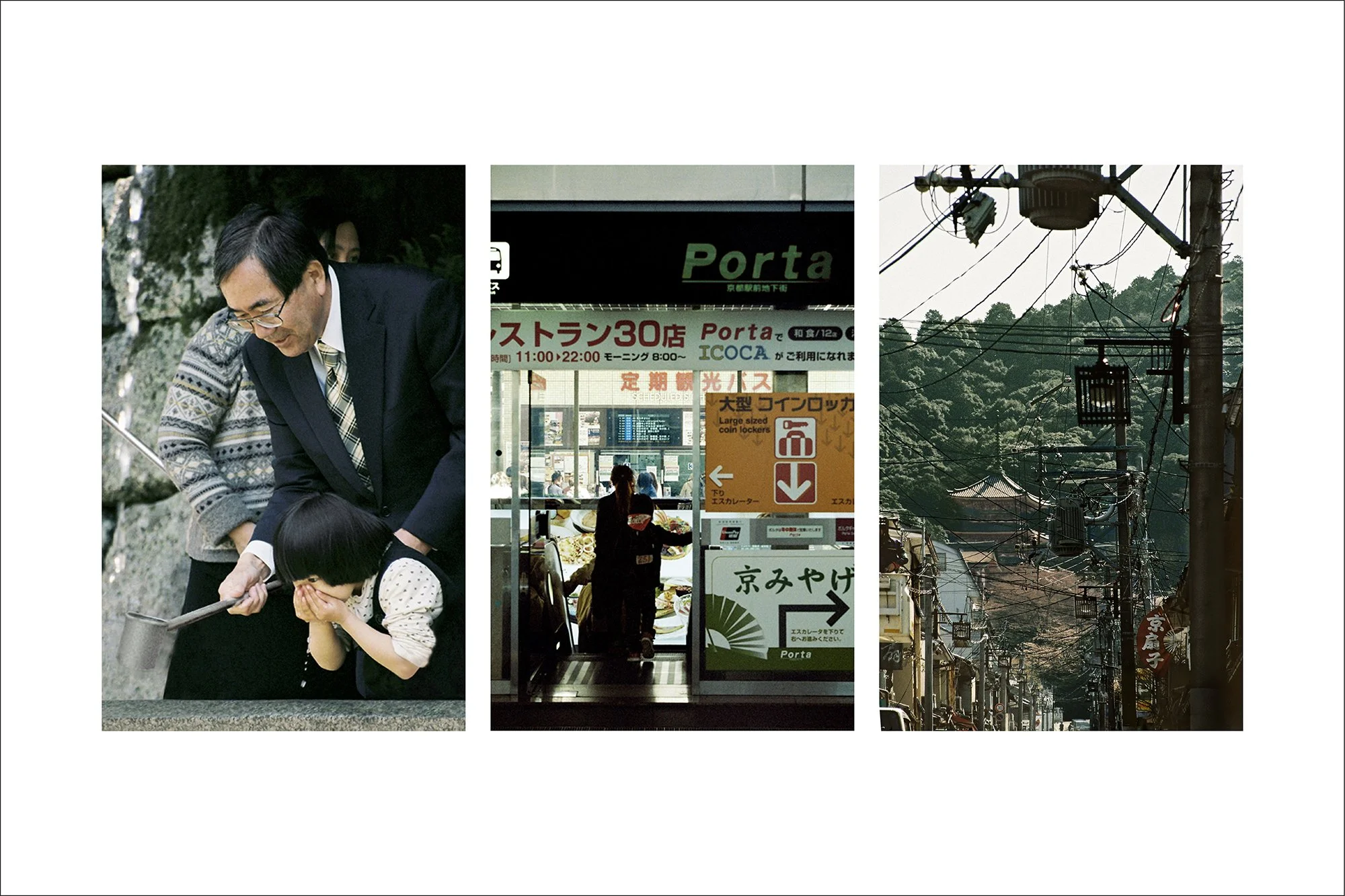

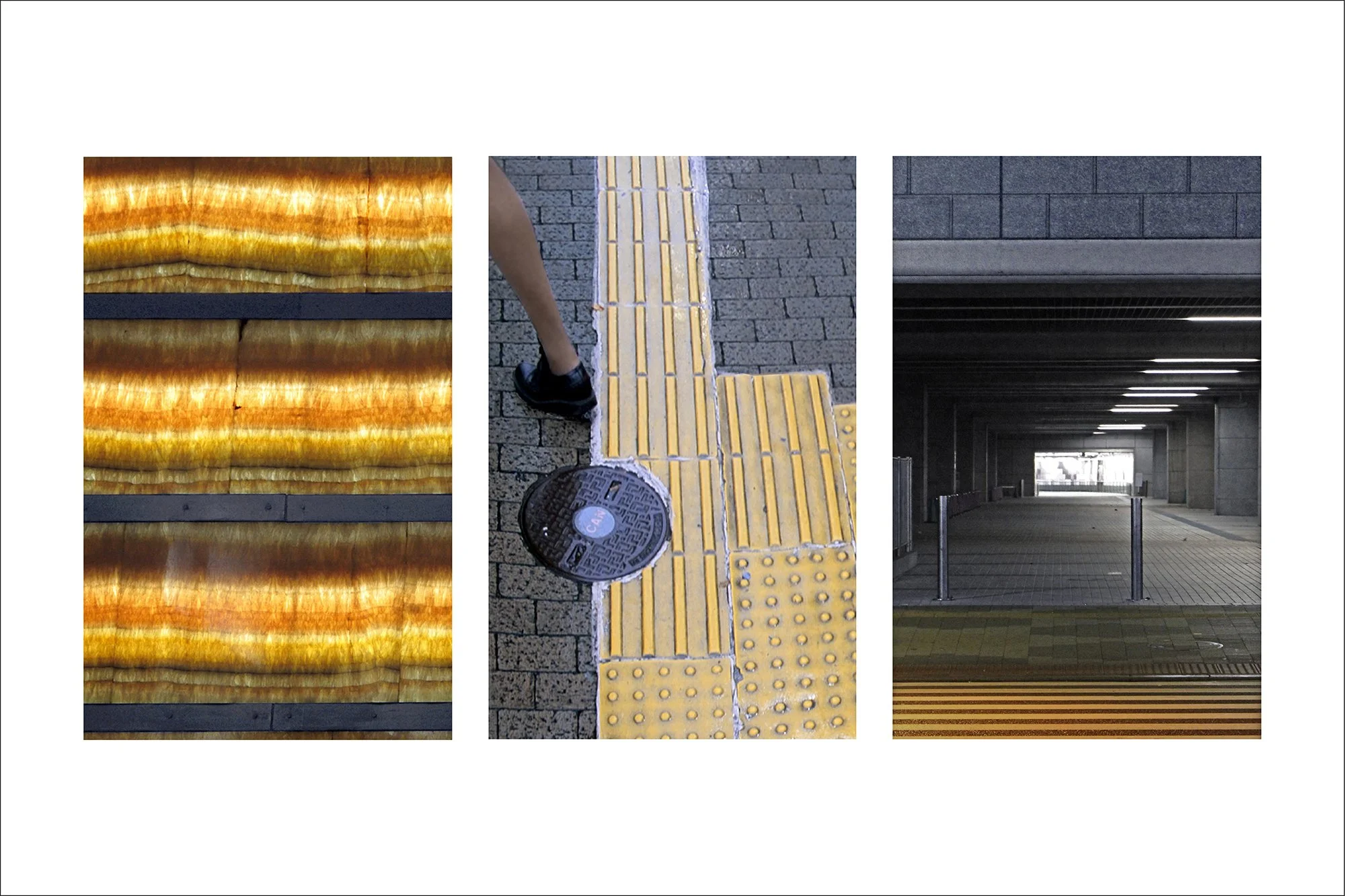

LES COULEURS DE TOKYO

Réalisée entre avril et décembre 2012, cette série rend hommage à un Japon tout en contrastes, où tradition et modernité cohabitent avec une grâce souvent déconcertante. À travers des triptyques photographiques, j’ai souhaité capturer des fragments de quotidien japonais, tels que je les ai perçus en tant qu’étrangère, entre fascination, émerveillement et parfois stéréotypes.

Chaque triptyque fonctionne comme un haïku visuel :

– à gauche, l’héritage et les rituels ancestraux ;

– à droite, la modernité effervescente, technologique, parfois déroutante ;

– au centre, l’équilibre subtil que les Japonais savent créer entre ces deux pôles.

Ces images racontent des anecdotes, des impressions fortes, parfois teintées de naïveté, restées en surface de cette culture complexe, mais toujours empreintes de respect. Le Japon que j’ai rencontré est un pays où tout est codifié, où le raffinement discret se niche dans les moindres détails – dans les gestes, les mots, les objets. Un peuple perfectionniste, discipliné, parfois en tension entre conformisme et désir d’émancipation.

Imprimées sur alu-dibond, les photographies prolongent cette recherche d’épure et de perfection, évoquant la maîtrise visuelle chère aux Japonais. L’ensemble devient un hommage personnel, pudique et poétique, à une société à la fois solidaire et exigeante, profondément marquée par son passé et tournée vers l’avenir.

LES FANTÔMES DE LODZ

À travers la série Les Fantômes de Łódź, j'explore les strates invisibles d'une ville dont le passé industriel, longtemps moteur de sa prospérité, hante encore l'architecture et les espaces vides. Mon approche s'inspire de la pratique de l'urbex (exploration urbaine), non pour célébrer la ruine, mais pour interroger ce que le tissu urbain conserve des récits effacés, des corps ouvriers et des gestes disparus.

Łódź, aujourd'hui troisième ville de Pologne, fut au XIXe siècle l’un des plus grands centres textiles d’Europe. Érigée dès les années 1820 en laboratoire du capitalisme industriel sous domination russe, elle attira capitaux, ouvriers et ingénieurs allemands, juifs et polonais. Cette coexistence multiculturelle fit de Łódź une ville frontière, à la fois moderne et fracturée, surnommée "la Manchester de l'Est". À la fin du siècle, les grandes dynasties industrielles régnaient sur un empire mêlant usines, logements ouvriers et palais néo-baroques. Mais cette réussite dissimulait des conditions de travail éprouvantes et une forte agitation sociale, dont les grèves de 1905 furent le point culminant. Après l’effondrement du bloc soviétique, la ville connut une violente désindustrialisation, laissant derrière elle des bâtiments monumentaux livrés à l'abandon ou à la reconversion. C’est dans ces interstices, au coeur d’une ancienne centrale électrique, que je capte des apparitions discrètes, des traces de vie anciennes, des absences palpables d’un passé ouvrier révolu.

Mes photographies révèlent les textures des murs, les lignes de fuite, les poussières captées par la lumière deviennent autant de fils conducteurs vers une mémoire textile, où l'on devine encore la rumeur des machines, les gestes mécaniques et la fierté silencieuse d'un labeur disparu.